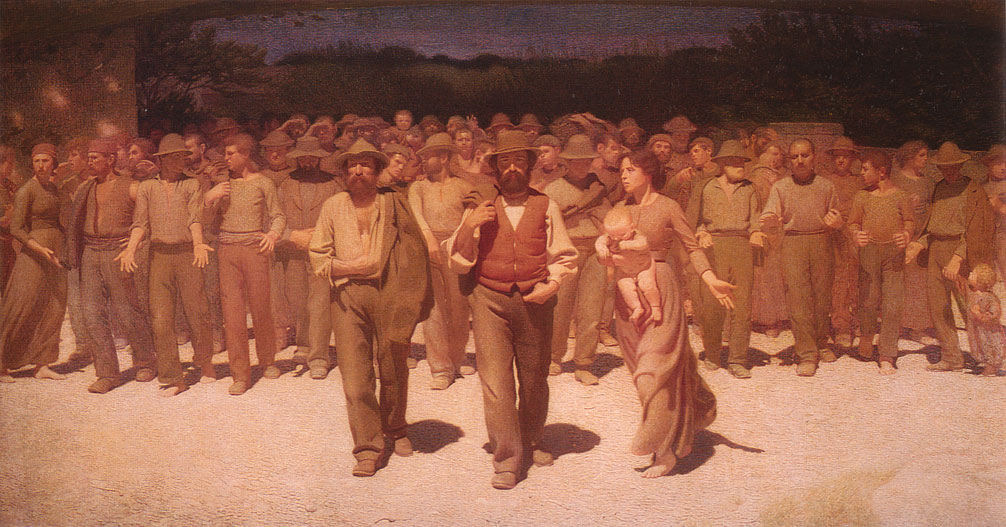

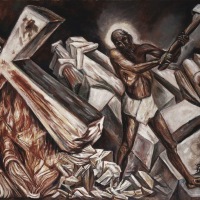

En 1917 Ciga presenta a la Exposición Nacional de Madrid su otra obra maestra Un Viático en Baztán. Con esta obra, Ciga participa de una constante en la pintura hispánica de fin de siglo, que es el progresivo tratamiento de los temas religiosos desde una perspectiva más etnográfica y costumbrista.

Los modelos que aparecen en el cuadro son reales. La elección de los figurantes era fundamental para dar veracidad y realismo a la escena. Ciga era consciente de que estas pinturas etnográficas eran un retrato colectivo, en el que podía elegir a sus personajes atendiendo a sus características físicas y psicológicas

El tema recoge el momento en el que el grupo de mujeres enlutadas provistas de cirios, forman el cortejo procesional precedidas por el que llegará a ser prelado doméstico de su Santidad (Monseñor Mauricio Berekoetxea), que revestido con capillo de viático protege el copón, y ayudado del monaguillo (Juan Lasa), se disponen a entrar en la casa del enfermo para administrar los santos óleos y últimos sacramentos.

La figura del monaguillo (Juan Lasa), es un ejemplo de placidez y rostro angelical, resaltado por un espléndido contraluz. El rito y el término, hacen alusión a la vía o camino y al alimento espiritual para emprender este último viaje. El acto se realizaba en absoluto silencio, tan solo roto por la campanilla del monaguillo, que lo iba anunciando para que la gente se arrodillara a su paso y acompañado todo ello por el tañido de campanas de viático, que precedían a los posteriores toques de agonía y óbito.

Son recibidos por el señor del palacio (Vidal Apezteguía); a la derecha, en primer plano, aparece un grupo de tres mujeres (Isabel Elizalde es la más joven y se coloca al fondo con el resto de figurantes, que eran asiladas de la Misericordia de Elizondo). La escena se desarrolla en el palacio de Askoa en Elbete y culmina con el paisaje del fondo, donde aparecen la antigua iglesia de Elizondo, la sinuosidad de los montes, el verdor de los prados, todo ello impregnado de ese bucolismo, que lo enmarca magistralmente. En la pintura se combinan dos espacios; uno exterior y otro interior.

En un auténtico alarde compositivo, sitúa un primer grupo de figuras en el ángulo inferior derecho, compuesto por el señor de la casa que recibe al cortejo procesional junto al grupo de mujeres enlutadas (colocadas siguiendo un esquema piramidal, contrastan la juventud de la última figura con la vejez de las que aparecen en la primera fila), una vez más Ciga trata simbólicamente el paso del tiempo y las edades del ser humano; hace un estudio psicológico, a través de estos rostros que son registros de vida, marcados por la dificultad, vejez, pero a la vez revestidos de enorme dignidad moral.

En un auténtico alarde compositivo, sitúa un primer grupo de figuras en el ángulo inferior derecho, compuesto por el señor de la casa que recibe al cortejo procesional junto al grupo de mujeres enlutadas (colocadas siguiendo un esquema piramidal, contrastan la juventud de la última figura con la vejez de las que aparecen en la primera fila), una vez más Ciga trata simbólicamente el paso del tiempo y las edades del ser humano; hace un estudio psicológico, a través de estos rostros que son registros de vida, marcados por la dificultad, vejez, pero a la vez revestidos de enorme dignidad moral.

Este grupo conduce hacia el otro conjunto compacto de figuras en la zona central, ocupada por el eclesiástico y las mujeres enlutadas que van detrás. En el espacio vacío intermedio irrumpe el monaguillo separando los espacios exterior e interior. Ciga era un maestro en el juego de contrastes: luces (artificiales y naturales) y sombras con sus fases intermedias y penumbras, exteriores e interiores, masas y vacíos, grupos e individualidades, movimiento y quietud. Entre los grupos de personajes deja huecos estratégicos que permiten la circulación por dentro del cuadro.

Es la luz la protagonista indiscutible, la que marca esa idea de diagonalidad y profundidad. Además, hay un conjunto de perspectivas que, a través de líneas, de luces y sombras, dan credibilidad a un espacio que se nos presenta con visos de absoluta realidad. La luz es a la vez real y simbólica, a veces utilizada de manera violenta, ilumina los rostros creando ese efecto caravaggiesco, pero sobre todo tiene un sentido trascendente, que remarca la fugacidad de la vida y espiritualiza los rostros con ese tono cobrizo que los transforma al estilo de Georges de La Tour. El propio monaguillo porta el farol de viático, que para este rito tenía tres velas, para resaltar la importancia de la luz en tan crucial momento. La llama tratada por Ciga es tan real, que aparece ladeada por el viento que cobra presencia en el lienzo. El cirio así como la argizaiola, son continuación de aquel fuego del rito iniciático en el momento del Bautismo, que ahora acompañará el último viaje. Constituye el elemento simbólico de los dos sacramentos del inicio y del final de la vida. La luz disipadora de las tinieblas de la muerte, era el elemento que garantizaba ese tránsito o viático a la otra vida. Ciga reproduce de manera magistral el ritual en torno a la muerte, que en la cultura vasca, tiene sus propias peculiaridades. Una vez producido el fallecimiento, la luz se colocaba en las tumbas ubicadas en el suelo de la iglesia o jarlekua y más tardíamente en los cajones, fuesas o cestas, sobre los que se ponía la vela enroscada.

Si técnicamente podemos calificarla de sobresaliente, más lo es su significado. Nuestro pintor no se quedó en el virtuosismo técnico, sino que trascendió este, consiguiendo plasmar la emoción religiosa, el profundo recogimiento y el hondo misticismo que refleja la escena, en definitiva, el latir de un pueblo a través de sus gentes.

Viático es un término de origen romano, que en la liturgia católica es la administración de la comunión a los moribundos para que los ayude en su partida de la vida terrenal. La palabra proviene de la raíz latina “via”, o sea senda o camino, y su significado hace referencia a los “preparativos para el viaje que se está por emprender” como son las provisiones alimenticias y pecuniarias que llevaban los romanos cuando iniciaban un viaje. Es el último sacramento de este mundo.

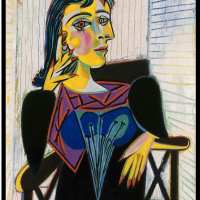

Ilustración: Enrique Martínez Cubells, “El viático en la aldea” (1899)

Ilustración: Enrique Martínez Cubells, “El viático en la aldea” (1899)

Alguien está enfermo en la aldea próxima. Conscientes de su gravedad los familiares han llamado al sacerdote para que le lleve el Viático.

Publicat per blocdejavier

Publicat per blocdejavier

Per publicar un comentari heu de iniciar sessió.