Parte de la infancia de Solana transcurre en la calle Conde de Aranda. Eran una familia numerosa que llevaba el añadido del tío Florencio, el hermano de la madre, deficiente mental y con muchas limitaciones de movimiento. Este personaje, sentado en la entrada de la casa, será una imagen fija en la retina de Solana. Habla de él con ternura. Era un ser débil al que los niños de la calle torturaban. Lo llamaban El Mudo. En su cara desvaída están los insultos, el maltrato de las criadas y el abuso de los mozos que eran perseguidos por El Mudo con su bastón pese a que nunca les daba alcance.

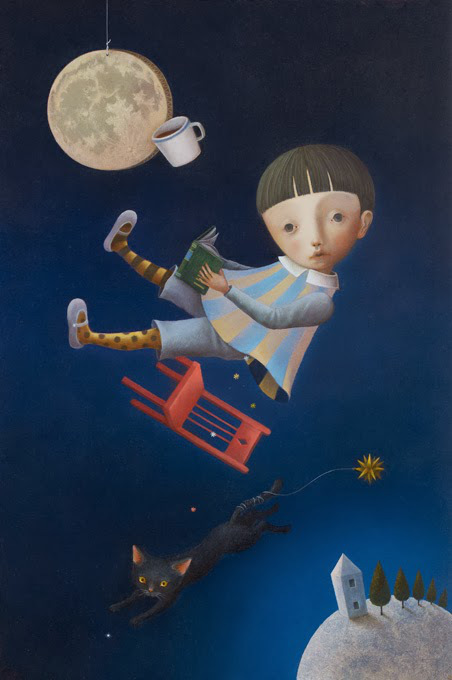

Solana interpreta el retrato, diferenciando claramente si se trata de una composición con múltiples personajes o de una composición con uno solo. En el primer caso, los retratados aparecen ajenos a la escena, sumidos en sus propios pensamientos; en el segundo, como ocurre en esta obra, presenta a sus personajes solitarios, siempre rodeados de elementos que los personifican, mediante los cuales intenta trazar su perfil psicológico.

En El bibliófilo (1933) Solana recrea sin duda la figura de su padre, persona inteligente, licenciado en medicina, gran amante de los libros, lector infatigable y poseedor de una gran biblioteca, al que desea rendir un homenaje por haberle iniciado en la lectura desde la infancia. Quizás por ello es un cuadro en el que se recrea. Utiliza sus propios muebles, pinta los lomos de los libros de su propia biblioteca y deja en el suelo una serie de láminas o grabados que nos indican sus principales aficiones, representando diligencias, mujeres toreras, carreras de caballos e, incluso, la muerte con su guadaña.

En la representación, un tanto simbólica del personaje, utiliza la figura de su hermano Manuel, aunque no parece ser su rostro, por las fotografías conservadas. Se esfuerza en trazar un personaje de gran bondad, modales pausados, elegante en su atuendo, ajeno al mundo, absorto en la lectura de sus libros. Nos hace partícipes de su estado emocional y nos muestra su respeto por la figura del hombre de edad, al que reconoce su sabiduría y experiencia.

Los tonos ocres de la composición, degradándose a lo largo de la biblioteca, el minucioso dibujo de contornos con el color delimitando las formas y la luz, otorgan a la obra una indiscutible calidad pictórica.

Solana pinta una serie de obras de personajes solitarios, rodeados de objetos que por sí mismos les identifican. Los retrata en su propio mundo, en composiciones conceptualmente semejantes pero individualizadas a través del relato de sus pertenencias; este recurso permite que estos personajes nos hablen de su vida y dejan así de ser anónimos, ausentes.

En El viejo armador (1925), personifica a un anciano armador que conoció, al final de sus días en los muelles de Santander, quien pasaba las mañanas deambulando entre los barcos, recordando y añorando su vida pasada y al que pinta con toda su gallardía, con su vieja botella de ron jamaicano y la de ginebra holandesa, en una estancia llena de carácter, con un fanal en cuyo interior reposa un barco de vela, un barómetro y un cuadro del viejo muelle de Santander, con la catedral al fondo, en cuya torre un reloj marca las horas.

Cuando Solana realiza esta obra utiliza una paleta de tonos verdes y ocres, sirviéndose del negro para centrar la composición y de la luz como un elemento compositivo más.

Como podemos apreciar en El físico (1927), Solana representa al personaje tal y como lo contempla, sin idealizar, sin concesiones, rodeado de instrumentos de su profesión. Puede ser un científico, un profesor, al que personifica con gran dignidad, ponderando más su posición social que su faceta científica: elegante atuendo, bastón, chistera, reloj de oro, junto a una pequeña figura del cazador y periódico El imparcial, detalle un tanto anacrónico dado que había dejado de publicarse diez años antes, pero del que se sirvió el autor para ubicar al personaje, al que considera el más importante de los que había retratado: “ese señor que está frente a la botella del diablo que suele haber en las salas de física”.

Lo pinta sentado, con la mano izquierda contraída, claro reflejo de su tensión interna, su figura recortada sobre un mueble que a un modo de friso recorre la composición y que sin duda pertenecía al pintor, que gustaba de plasmar su propio mobiliario. El mismo aparador aparece en El capitán mercante y el sillón donde se sienta, en El bibliófilo.

La obra, ejecutada en el momento álgido de su carrera, es la pura expresión del dominio tonal del artista, con un claro predominio de las gamas verdes, a las que contrapone tonos pardos o negros con pequeños toques rojos, que resaltan la composición. El retrato fue ejecutado con luz artificial, lo que se percibe en esa atmósfera apagada que domina y unifica la composición.

En El capitán mercante (1934), Solana pinta a Gervasio Olivares, capitán montañés del barco mixto de vapor y vela, el Gravina, cuya inscripción se lee en la parte inferior de la obra, que realizaba la travesía entre Santander y La Habana. Un globo terráqueo y dos grandes conchas de mar, sin duda recuerdo de las Indias, pretenden reforzar la figura del personaje, junto a la botella de ron de la Martinica, el paquete de tabaco, el catalejo, e incluso el documento mercantil de Santander. Gallardo y altivo, nos recuerda su estatus en la sociedad del momento.

Pintura abigarrada, pero equilibrada, en la que sobre el mueble a modo de friso que cierra la composición, descansa un cuadro que relata un naufragio y que es el mismo que utilizará más tarde como fondo de la pintura El triunfo de la muerte. Mediante una perspectiva frontal, escala los diferentes elementos de la composición.

Estéticamente sigue las mismas pautas que en obras anteriores, pero podemos percibir una mayor perfección técnica en estos años, en los que llega a dibujar con el color. Es el momento álgido de su carrera, en el que alcanza su madurez.

Publicat per blocdejavier

Publicat per blocdejavier

Per publicar un comentari heu de iniciar sessió.